Воздействие чтения на мозг человека

Огромное влияние чтения на наше когнитивное развитие трудно переоценить – все мы с раннего детства слышим от семьи, учителей и других авторитетных взрослых людей о пользе чтения, учебный процесс в школах и высших учебных заведениях строится вокруг восприятия информации через книги и учебники, а также многие психологи рекомендуют в качестве продуктивного и приятного хобби именно литературу. Но каковы на самом деле нейропсихологические механизмы чтения и как они реально сказываются на деятельности нашего мозга?

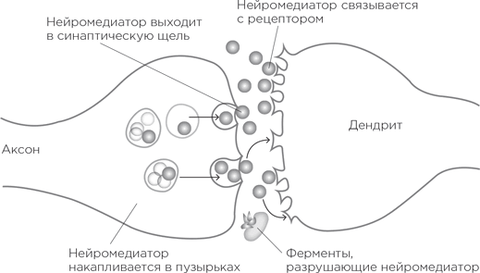

С точки зрения физиологии все функции человека, а также его развитие находятся под контролем нервной системы. Среди высших психических функций нервной системы выделяют мышление, память, эмоции и речь. Так, развитию речи способствует обращение к другой, более совершенной речи, столкнуться с которой проще всего в классических произведениях, написанных порой не самым простым для понимания литературным языком. Постоянная активность высших психических функций поддерживает тонус нервной системы, что влечет за собой оздоровления организма в целом.

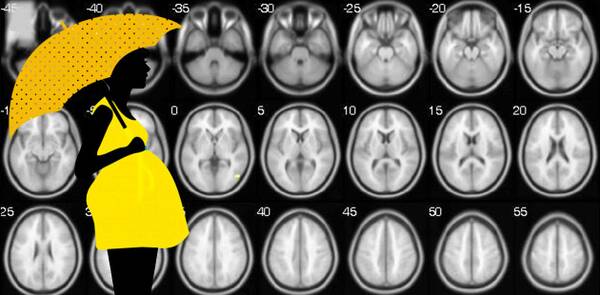

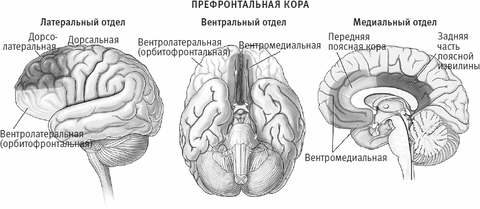

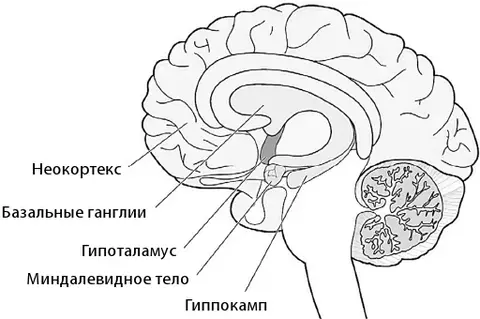

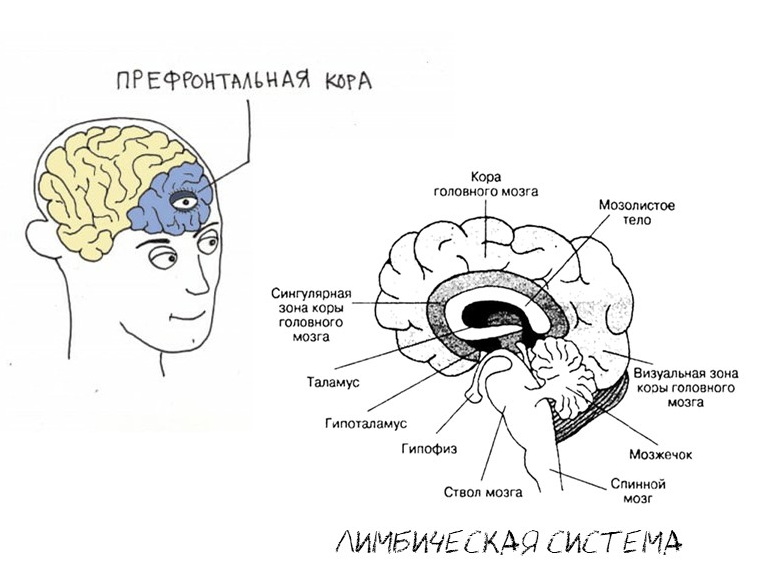

В исследовании Н. Филипс из Оксфордского университета проводился интересный эксперимент, направленный на изучение влияния различных видов чтения мозг с использованием магнитно-резонансной томографии. В первой части эксперимента участникам предлагался текст, который они читали без особого задания, расслабленно и для собственного удовольствия. Далее им предлагалось уже более серьёзно подойти к прочтению, анализируя текст как при учебном процессе. Результаты МРТ показали, что переход от одного способа чтения к другому коренным образом изменил характер нервных процессов, а также отразился на интенсивности кровообращения в мозге. Это свидетельствует о том, что происходит тренировка познавательных способностей мозга, активизация нервной системы и, следовательно, повышается тонус организма в целом. Также при МРТ-исследовании прослеживалось, что при погружённом чтении активизируются те участки мозга, которые не задействуются при провождении времени перед телевизором или видеоиграми.

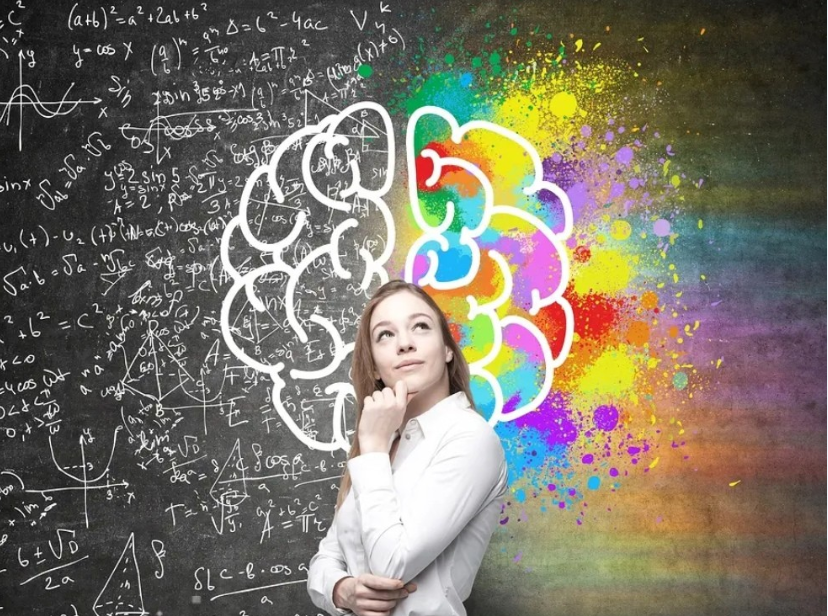

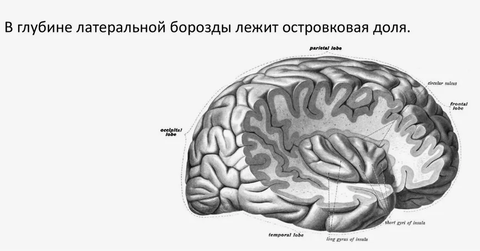

Говоря о литературном языке произведений и его влиянии на мозговую деятельность, стоит отметить не менее интересное исследование, проведённое в Ливерпульском университете. В данном случае изучалась разница между восприятием языка классиков английской поэзии (Шекспир, Байрон и др.) и пересказа этих произведений более простым языком. Исследование показало, что именно сложные, нехарактерные для повседневной речи слова вызывают нейронную реакцию. Это в свою очередь вызывает избыточное возбуждение в мозге, которое сохраняется даже после окончания самого процесса чтения, что по цепной реакции вызывает желание продолжать читать. Также любопытно отметить, что во время чтения происходит активация правого полушария мозга, а именно зоны, связанной с автобиографическими воспоминаниями. Это свидетельствует о том, что читающий человек постоянно проводит параллели между происходящим в книге и собственным опытом, одновременно анализирую с этой точки зрения своё прошлое.

К такому свойству литературы также обращаются исследования Д. Додделл-Федера из Рочестерского университета, которые фокусировались на прямой взаимосвязи снижения уровня эмпатии и длительного отсутствия чтения художественной литературы. Это опять же связано с активизацией определённых участков мозга, которые постоянно задействуются при работе с книгой и анализе прочитанного относительно собственного жизненного опыта человека.

Абсолютное большинство исследований доказывают безоговорочное положительное влияние чтения на мозговую деятельность. Это касается именно вдумчивого чтения, тогда как беглое поверхностное чтение (в том числе скроллинг новостной ленты в социальных сетях и прочтение кратких содержаний произведений) не вызывает такой бурной нейронной активности, позволяющей нервной системе поддерживать общее благополучие организма.