Адаптивность против Ригидности: почему тревожность мешает созреванию новых функциональных систем

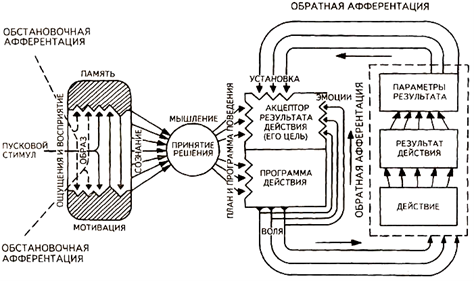

Современная психология рассматривает личность как динамическую систему, способную к саморазвитию и адаптации. Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина, любое изменение среды требует перестройки существующих поведенческих паттернов и, как следствие, созревания новых функциональных систем, если старые оказываются неэффективными. Однако в психотерапевтической практике и эмпирических исследованиях часто наблюдается, что не все люди, столкнувшиеся с психологическими трудностями, демонстрируют рост, развитие или адаптацию. Это противоречие требует анализа: почему одни субъекты проявляют гибкость и трансформируют опыт в личностное развитие, а другие — остаются ригидными, повторяя деструктивные сценарии?

Психологические трудности (травмы, кризисы, экзистенциальные конфликты) обладают высокой потенциальной энергией. Они могут выступать в роли стрессоров, запускающих перестройку мотивационных, когнитивных и поведенческих систем. Классический пример — посттравматический рост (PTG), когда индивид после травматического опыта обретает новые ценности, смыслы и цели, демонстрируя более зрелое функционирование. Однако, как подчеркивал Л.С. Выготский, развитие возможно только тогда, когда индивид вступает в зону ближайшего развития. То есть необходим не просто внешний стресс, а наличие внутренних ресурсов и социальных условий, поддерживающих преобразование кризиса в рост.

Роль адаптивности и ригидности. Адаптивность — это способность системы (в том числе психики) к гибкому реагированию на изменяющиеся условия, а ригидность — ее противоположность: склонность к сохранению привычных форм поведения и мышления даже при их неэффективности.

Личностная адаптивность включает:

Ригидность проявляется в:

избегании изменений,

стереотипности мышления,

доминировании защитных механизмов (например, проекции, вытеснения),

неспособности осознавать и перерабатывать эмоциональные переживания.

Таким образом, даже если стрессор потенциально способен стать стимулом к развитию, ригидные психологические структуры могут "заблокировать" формирование новых функциональных систем. Вместо адаптации развивается дезадаптация: тревожные расстройства, депрессия, соматизация.

Тревожность как модератор адаптивного или ригидного исхода. Тревожность — важный психологический и нейрофизиологический механизм, влияющий на исход проблемной ситуации. Она может как способствовать адаптации, так и мешать ей, в зависимости от своего уровня и характера. В умеренной степени тревожность выполняет функцию раннего сигнала, активизируя процессы внимания, анализа и поиска решений. Это может стать стимулом к перестройке поведенческих и когнитивных паттернов, запуску новых функциональных связей. Такая тревожность, условно говоря, работает на сторону адаптации.

Однако при чрезмерной, хронической или плохо осознаваемой тревожности возникает эффект сужения психологического поля. Повышается ригидность мышления, усиливаются автоматизмы, активизируются примитивные защиты. В условиях высокой тревожности психика стремится не к адаптации, а к сохранению статус-кво любой ценой — даже если он деструктивен. Это приводит к тому, что:

Повышается избегающее поведение.

Усиливаются стереотипные формы реагирования.

Закрепляется ощущение беспомощности и уязвимости.

С нейрофизиологической точки зрения, высокий уровень тревожности способствует доминированию "низших" уровней регуляции — миндалевидного комплекса и лимбической системы — за счет снижения активности префронтальной коры, ответственной за планирование, рефлексию и оценку альтернатив. Это делает невозможной перестройку функциональной системы в сторону более зрелой и эффективной. Таким образом, тревожность выступает как пороговый фактор: если человек способен выдержать напряжение и осмыслить его, появляется возможность роста; если тревожность выходит за пределы «окна толерантности», происходит регресс и усиление ригидности.

Факторы, влияющие на исход психологической проблемы:

Индивидуальные различия: уровень интеллекта, эмоциональный интеллект, тип темперамента, уровень базовой тревожности — все это влияет на то, как человек будет реагировать на кризис.

Ранний опыт и привязанность: безопасная привязанность в детстве формирует базу для последующей адаптивности. Травматический опыт — наоборот, повышает вероятность ригидных форм реагирования. Социальная поддержка: окружающая среда, наличие эмпатичного отклика и ресурсных связей может способствовать переходу от ригидности к адаптации.

Мотивационно-смысловая сфера: если человек способен наделить страдание смыслом, оно становится трансформирующим фактором. Без этого — страдание "застревает", не приводя к развитию.

Способность к регуляции тревожности: умение осознавать и модулировать свое тревожное состояние напрямую влияет на возможность включения в развитие, а не в ригидную оборону.

Цель психотерапии — не просто устранение симптомов, а реструктуризация системы личности, повышение ее адаптивности. Психотерапевт создает безопасное пространство, где клиент может "перепрожить" опыт и выстроить новые функциональные связи — эмоциональные, когнитивные, поведенческие. Однако если уровень тревожности высок, а способность к ее осознанию и регулированию — низка, клиент может избегать контакта с аффективным материалом, сопротивляться изменениям, воспроизводить патологические паттерны даже в терапевтическом взаимодействии. Поэтому одна из первых задач терапии — снижение уровня тревожности до оптимального, с которого возможно развитие.

Не всякая психологическая проблема приводит к формированию новых функциональных систем. Ключевым детерминантом этого процесса является способность личности к адаптации, в том числе через эффективную регуляцию тревожности. Если тревожность выходит за пределы обрабатываемого уровня, она становится не катализатором, а барьером развития, закрепляя ригидные формы поведения и мышления. Поэтому задача психологической помощи — не только интерпретировать проблему, но и способствовать снижению тревожности, активации гибкости и запуску потенциала роста.